という方向けに今回記事を書きます。

トロンボーンの超初心者向きに記事を書きますので、初心者でもわかりやすいように簡潔に説明していきます。

とにかくポジションを1分で場所を覚えたいという方は、目次をご利用すると欲しい情報に早く辿り着けます。

・トロンボーンのポジションの位置

・スライドがある利点

さて、新年度も始まりトロンボーンを初めて手にする方も多いでしょう!

トロンボーンの厄介なところはなんと言っても「スライド」、、、

と思う方も多いかも知れません。

トロンボーンの仕組みを理解し、慣れてしまえば意外とすぐにポジションは覚えられるので、安心して下さい。

トロンボーンのポジションは7つしかない!

トロンボーンの運指は主に7つのみ!

木管楽器比べたらとってもシンプル!

大丈夫です。全部の音出ます!

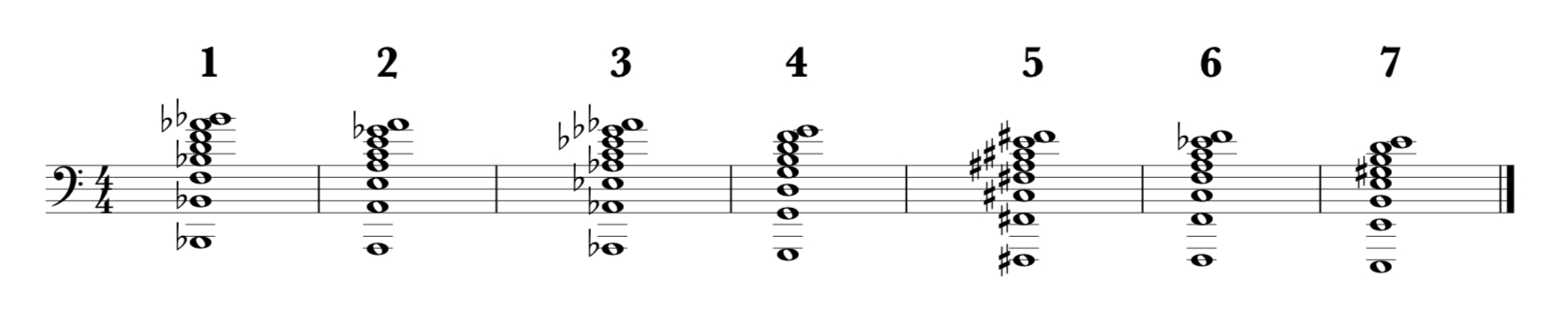

まずはこちらの表をご覧ください。

7つあるトロンボーンのポジションごとに出る音をまとめたものです。

不思議なことに、1つのポジションで出る音がたくさんありますね。

これは息の速さや唇・口の中の形を変えることによって、息の圧力を変えると、このように同じ管の長さでも特定の様々な音を出すことができます。

これと7つのポジション使い合わせることによって、たくさんの音を出すことを可能にしているわけですね!

そして上の図をよく見ていただくとわかりますが、1つポジションが奥にいくと出る音は半音下がっています。

つまり、1ポジション→2ポジションといくと音はシ♭→ラのように半音下がります。

スライドが奥に行くと、楽器全体の管の長さは伸びていくので、音が低くなっていくわけですね!

これがトロンボーンの音を変える仕組みとなっています!

- ポジションは7つ

- 1つのポジションで複数の音が出る

- 1つポジションが遠くなると半音下の音になる。1つポジションが近くなると半音高くなる。

トロンボーンのポジションの位置

こちらの質問に答えていこうと思います。

初心者の方だと意外と間違っていることも多いので、ぜひ確認してみてください!

1ポジション

2ポジション

3ポジション

4ポジション

5ポジション

6ポジション

7ポジション

違う視点でも見てみましょう。

1ポジション

2ポジション

3ポジション

4ポジション

5ポジション

6ポジション

7ポジション

ちなみに私はスライドの位置をここを見て判断しています。

手の位置ではなく、スライド外管の1番手前の位置ですね!

だいたい同じ間隔で抜いていけばOK

こんなことをしていたら日が暮れてしまいます笑

最初はだいたいでOKです!

1〜7ポジションで均等にポジションが作れるぐらいの間隔で大丈夫です。

だいたいの間隔がわかるようになったら、練習しながら正確な“間隔“を“感覚“で覚えていきましょう。

そこで是非チューナーを使ってください!

こちらのチューナーはメトロノーム機能もついていて、一石二鳥なのでとてもお得で使いやすいのでオススメです。

ベル横がだいたい4ポジション

楽器によって多少誤差がありますが、ベルの横辺りがだいたい4ポジションです。

ここがわかると他のポジションとの位置が非常に掴みやすくなります。

あくまでも目安ですので、チューナーなどできちんと音程を取ってどこが4ポジションかどうかは、確認をお願いします。

内管の凸凹が6と7ポジションの中間

スライドを伸ばしていくと、内管(スライドの銀色の方)がボコっとなっている箇所があります。

ここがだいたい6,7ポジションの中間です。

ちなみにボコっとなっている部分から先はストッキングという部分で、少し内管(銀色の方の管)が太くなっています。

こちらもあくまで目安ですので、チューナー等で音程確認しながらポジションの位置を探してみてください。

スライドがある利点

ここからは少し余談です。

スライドの操作が難しい、苦手という方はたくさんいますが、もちろんこのスライドがある利点もあるんです!!

なんて言ったってトロンボーンは楽器が誕生して600年近く経っているのに、未だにこのスライドの形状を採用され続けている理由があるのですから!

しかし重要な利点はもう一つあります!

要はトロンボーンという楽器はスライドを使うことによって速く演奏することを多少犠牲にする代わりに、音程に特化しているわけですね。

そう、つまりトロンボーンが何人か揃えば、、、

常にキレイなハーモニーができる、、、!

「トロンボーンはアンサンブル楽器」と言われる理由はここにあります!

ぜひポジションの位置を早くマスターして、良い音程が探せるようになりましょう!

さて、今回はポジションの位置について超初心者の方向けに記事を書いてみました。

トロンボーン初心者の方にとっては「スライド」はなかなか難しい困難なものに思えると思いますが、慣れて覚えてしまえばすぐにマスターできます。

ポジション(運指)の覚え方のコツを書いた記事もありますので、ぜひそちらもご覧ください!

では!

コメント